Учёные из Нью-Йоркского университета (США) провели исследования, которые помогли проследить, как мозг человека преобразует отдельные слова в предложения. До сих пор нейролингвистика изучала в основном производство отдельных слов, но не процессы их объединения в смысловые цепочки.

Эксперимент проводился с использованием электрокортикографии (ЭкоГ) — метода регистрации активности коры головного мозга с помощью электродов, имплантированных в полость черепа. В исследовании приняли участие 10 пациентов с эпилепсией, не поддающейся лечению медикаментами — три женщины и семь мужчин в возрасте от 20 до 45 лет.

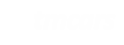

Испытуемые называли слова, изображённые на картинках, и составляли предложения, описывая сцены из мультфильмов. В качестве персонажей были выбраны курица, собака, Дракула, Франкенштейн, ниндзя и медсестра. Задания заключались в построении активных и пассивных синтаксических конструкций. Например, на вопрос «Кто кого ударил?» напрашивался ответ «Дракула ударил Франкенштейна», чтобы подлежащее указывало на первый смысловой «ранг» одного имени в ряду других имен. А на «Кого кто ударил?», соответственно, ожидаемым был ответ «Франкенштейн был ударен Дракулой», где подлежащее обозначает не деятеля, а объект действия, а дополнение — действующее лицо.

Всего использовалось 10 глаголов: burn (сжигать), hit (бить), hypnotize (гипнотизировать), measure (измерять), poke (тыкать), scare (пугать), scrap (рвать), spray (распылять), tickle (щекотать), trip (спотыкаться).

Для анализа полученных результатов применяли машинное обучение. В итоге учёным удалось определить устойчивые паттерны мозговой активности при произнесении отдельных слов, а затем изучить, как эти паттерны изменяются при объединении слов в предложения.

Выяснилось, что сами паттерны слов остаются стабильными, но порядок слов и сложность синтаксиса влияют на способы их обработки. Построение пассивных конструкций требует больше когнитивных усилий, что совпадает с лингвистическим наблюдением: в большинстве языков мира их носители предпочитают размещать субъекты перед объектами.

В частности, существует шесть возможных порядков, в которых язык может располагать подлежащие, глаголы и дополнения: подлежащее — глагол — дополнение (как в английском «I eat cake»), подлежащее — дополнение — глагол (как на туркменском: «men köke iýýärin») и так далее.

Однако из этих шести логически возможных порядков слов менее 5% языков помещают дополнения перед более семантически значимыми подлежащими (например, дополнение — подлежащее — глагол). По-видимому, отметили авторы статьи, выстраивание нераспространенных структур требует от человека больших когнитивных усилий. Со временем же языковые модели складываются с учетом экономии языковых средств, а влияние на эволюцию языка оказывает динамика префронтальной коры головного мозга.

Подробно эксперимент описывается в журнале Communications Psychology.